Digitalisierungsgrad der Wirtschaft in Deutschland 2025: Zwischen Effizienz und Bürokratie

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat im Jahr 2025 eine Umfrage zum Stand der digitalen Transformation in der deutschen Wirtschaft veröffentlicht. Mehr als 5300 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen haben sich an der Umfrage beteiligt. Der Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der DIHK-Umfrage zum Stand und zur Entwicklung der Digitalisierung in Deutschland.

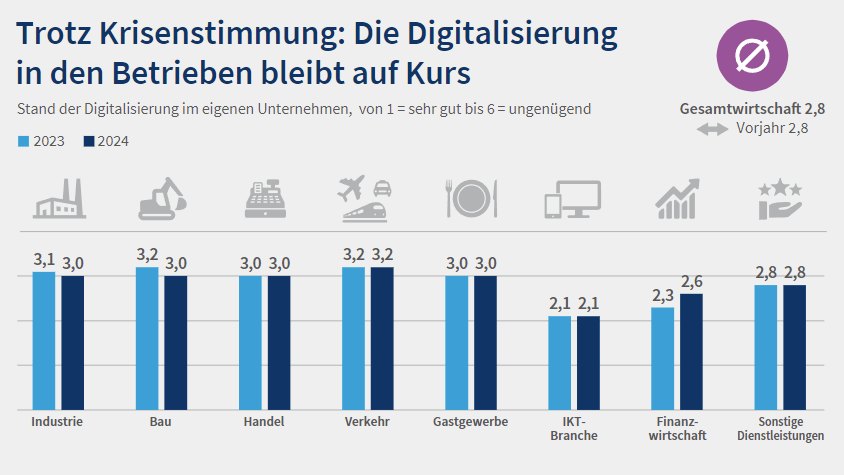

Im Allgemeinen schätzen die deutschen Unternehmen ihren eigenen Digitalisierungsgrad eher zurückhaltend ein. Die Durchschnittsnote, mit der sich die Unternehmen nach dem deutschen Schulsystem selbst bewerten, liegt bei 2,8 und ist damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dies deutet darauf hin, dass sich die Entwicklung in diesem Zeitraum kaum verändert hat. Der Umfrage zufolge ist die IT-Branche mit einem Wert von 2,1 die Branche mit dem höchsten Digitalisierungsgrad, während der Verkehr mit 3,2 den niedrigsten Wert aufweist.

Gleichzeitig betrachten sich die meisten Unternehmen als „aktiv“ bei der Einführung digitaler Lösungen zur Unterstützung ihrer Tätigkeiten, das Engagement ist also da. Sie geben jedoch zu, dass sie noch nicht das Niveau erreicht haben, auf dem sie mit Hilfe moderner Technologien Konkurrenzvorteile schaffen könnten.

Hauptmotivationen für die Digitalisierung von Unternehmen

Die Daten zeigen, dass die Hauptgründe für die Einführung digitaler Technologien darin bestehen, die Effizienz interner Prozesse und die Arbeitsflexibilität zu erhöhen sowie die Qualität der Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Innovationen und neue Geschäftsmodelle haben für die meisten Unternehmen derzeit keine hohe Priorität.

Aufgrund der aktuellen Krisenherausforderungen konzentrieren sich die Unternehmen in erster Linie auf die betriebliche Effizienz und legen experimentelle Projekte auf Eis. So digitalisieren etwa 65 % der Unternehmen Prozesse, um die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Produktqualität zu verbessern. Gleichzeitig sind Aspekte wie der Abbau von Personalengpässen, die Bindung von Kunden durch digitale Kanäle und Services sowie die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen nur für ein Drittel der befragten Unternehmen motivierend.

Herausforderungen einer erfolgreichen Digitalisierung in Unternehmen

Die digitale Transformation erfordert erhebliche Ressourcen – Zeit, Geld und humane Ressourcen. Nach Angaben vieler Unternehmen kommen ihre digitalen Initiativen nur langsam voran, weil die Arbeitsbelastung im Tagesgeschäft zu hoch ist und die Mitarbeiter:innen keine Zeit haben, sich mit neuen Lösungen vertraut zu machen. Gleichzeitig erweisen sich Digitalisierungsprojekte oft als komplexer als erwartet. Es überrascht nicht, dass die Befragten Zeitmangel (60 %) und die übermäßige Komplexität digitaler Projekte (54 %) als Haupthindernisse nannten. Weitere häufige Herausforderungen sind fehlende finanzielle Mittel (42 %), Personalmangel und mangelnde IT-Kenntnisse (32 %), Cybersicherheitsrisiken (34 %) und Rechtsunsicherheiten im digitalen Bereich (31 %) – insbesondere für KMU, die oft keine Ressourcen für eine große Rechts-, Forschungs- oder IT-Abteilung haben.

Herausforderungen bei der Datennutzung

Die Ergebnisse der DIHK-Umfrage zeigen, dass das Datenmanagement bei den meisten deutschen Unternehmen alles andere als optimal ist. Die Unternehmen sehen sich mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, die die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten für wirtschaftliche Zwecke behindern. An erster Stelle stehen dabei unklare rechtliche Rahmenbedingungen: fast 62 % der Unternehmen geben an, dass Rechtsunsicherheit ihre Dateninitiativen behindert. An zweiter Stelle stehen technische Hindernisse, die von der Hälfte der befragten Unternehmen angeführt werden. Die dritte große Gruppe von Herausforderungen ist der Mangel an Kompetenzen und Wissen für die Arbeit mit Daten. 42 % der Unternehmen fehlt es an Spezialisten oder Fachwissen, um das Potenzial ihrer vorhandenen Datensätze voll auszuschöpfen. Zu den vergleichsweise kleineren Problemen gehört die schlechte Qualität der eigenen Daten, welches nur 28 % der Befragten betrifft, 4 % weniger als im Jahr 2023. Ein weiteres Problem ist der begrenzte Zugang zu Daten Dritter (16 %). Interessanterweise sind die Kosten für die Arbeit mit Daten im vergangenen Jahr weniger zum Problem geworden: Nur 30 % der Befragten nannten 2024 hohe Kosten als Hindernis, 2023 waren es noch 35 %.

Insgesamt unterstreicht die DIHK: „Unternehmen benötigen Mechanismen zur gemeinsamen Datennutzung, klare Standards und Schnittstellen sowie eine vertrauenswürdige Dateninfrastruktur – einheitlich gestaltet in Deutschland und Europa“.

Der Bereich Cybersecurity

Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse erhöht die Bedeutung der Cybersicherheit. Laut einem DIHK-Bericht werden Cyber-Bedrohungen zu einem wachsenden Hindernis und sind in Unternehmen immer häufiger anzutreffen. In den letzten 12 Monaten hatte jedes fünfte Unternehmen mit bis zu 1000 Mitarbeitenden mindestens einen signifikanten Cybervorfall zu verzeichnen. Bei den Großunternehmen war die Zahl sogar noch höher: Die Hälfte meldete einen bedeutenden Vorfall innerhalb eines Jahres. Mit anderen Worten: Großunternehmen leben bereits unter dem ständigen Beschuss von Cyberkriminellen, aber auch die Bedrohung für kleine und mittlere Unternehmen ist durchaus real. Laut der Umfrage sind die häufigsten Angriffsarten Betrug und Ransomware.

Doch die Unternehmen sind sich dieser Risiken bewusst und ergreifen Maßnahmen. Die meisten Unternehmen haben bereits grundlegende Praktiken der Cyberhygiene eingeführt. So aktualisieren 81 % regelmäßig ihre Software und führen IT-Sicherheitsupdates durch, und fast 90 % erstellen Sicherheitskopien ihrer Daten. Mehr als zwei Drittel haben Zugangs- und Identitätsmanagementsysteme (Passwörter, Benutzerrollen usw.) eingeführt, und mehr als die Hälfte verfügt über IT-Richtlinien für Mitarbeiter:innen. Gleichzeitig sind tiefgreifende Maßnahmen zum Schutz vor Cyberangriffen weniger verbreitet. Nur 30 % der Unternehmen haben einen Beauftragten für Informationssicherheit ernannt, ein Drittel verfügt über einen formellen Plan für die Reaktion auf Vorfälle, und nur 11 % führen Schulungen zu diesen Plänen durch. Die meisten dieser Indikatoren verzeichneten 2024 einen leichten Rückgang gegenüber 2023, was sowohl auf statistische Schwankungen in der Stichprobe als auch auf ein Vernachlässigung wirksamer Sicherheitsmaßnahmen nach der Umsetzung grundlegender Maßnahmen hindeuten könnte.

In jedem Fall sollte bei der zunehmenden Digitalisierung die IT-Sicherheit nicht vergessen werden. Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, die nicht immer über ausreichende Ressourcen verfügen und daher bezahlbare Dienste und Programme zur Erhöhung der Cyber-Resilienz benötigen.

Die Situation im öffentlichen Sektor

Eines der unbefriedigendsten Ergebnisse der Umfrage ist die Bewertung des Digitalisierungsgrades des öffentlichen Sektors aus Sicht der Unternehmen. Die Unternehmen gaben eine unbefriedigende Bewertung ab: 4,29 Punkte. Zum Vergleich: Die gleichen Befragten bewerteten ihren eigenen Digitalisierungsgrad mit 2,8 Punkten. Diese Differenz zeigt, dass die Unternehmen der Meinung sind, dass die Behörden und Dienststellen in der digitalen Entwicklung stark zurückliegen und sich dieser Rückstand negativ auf die Unternehmen selbst auswirkt. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer beschreibt die Situation sehr treffend: „Deutschland droht bei der Digitalisierung der Verwaltung ins Hintertreffen zu geraten, Fortschritte sind kaum erkennbar. Bürokratie ist nach wie vor eines der größten Hemmnisse für Unternehmen: statt Innovationen zu fördern, sorgt das staatliche System oft für unnötige Komplexität und Zeitverlust“.

Einsatz von künstlicher Intelligenz gibt Hoffnung

Trotz einiger Verzögerungen bei der Entwicklung der Digitalisierung hat die Nutzung von KI stark zugenommen: Im Jahr 2020 setzten nur 12 % der Unternehmen künstliche Intelligenz in ihrem Betrieb ein, im Jahr 2024 waren es bereits 38 %. Ein weiteres Drittel der Befragten plant den Einsatz von KI in den kommenden Jahren, so dass bis zu 70 % der Befragten Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz in ihrem Unternehmen sehen.

Generell lässt sich aus der DIHK-Digitalisierungsumfrage 2025 schließen, dass die digitale Transformation in Deutschland voranschreitet, da die meisten Unternehmen die Bedeutung der neuesten Technologien erkannt haben und bereit sind, sich auf neue Technologien einzustellen und Herausforderungen anzugehen. Berücksichtigt man jedoch bestimmte Indikatoren, wie z. B. die im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Bewertung des Digitalisierungsgrades in den Unternehmen, so wird deutlich, dass es noch viele Hindernisse und Hemmnisse für die rasche Entwicklung digitaler Prozesse in Deutschland gibt. Dies erfordert proaktive Maßnahmen seitens der Regierung, wie die Verbesserung von Vorschriften, die Einführung von besserem Internet in ländlichen und einkommensschwachen Regionen, die Bewältigung bestimmter Krisen und die Übernahme einer Vorreiterrolle bei der Digitalisierung der Bearbeitung von Dokumenten und Genehmigungen. Wenn der Staat Hand in Hand mit modernen Unternehmen sowie mit der Wissenschaft geht und sein digitales Potenzial ausschöpft, wird Deutschland auch weiterhin zu den weltweit führenden Wirtschaftsnationen gehören.

Das BZI unterstützt Sie und Ihr KMU beim Angehen der genannten Herausforderungen und bringt Sie mit passenden Partner:innen zusammen, um Ihnen die Umsetzung von innovativen Projekten und Digitalisierungsvorhaben in Ihrem KMU zu erleichtern!